Moralische Erwägungen über nationale Grenzen hinaus. Manche Leute nehmen an, wenn sie mich kennenlernen, dass ich aus utilitaristischen Gründen geheiratet hätte. Ich meinerseits nehme an, dass diese Projektion darauf basiert, dass ich in einem südamerikanischen Staat geboren bin und keinerlei deutsche Verwandte hatte, als ich nach Deutschland kam – ergo: kein EU-Pass. Das Schlimme ist: Es stimmt ja, dass ich eine Scheinehe wollte. Am Ende habe ich paradoxerweise genau die Person geheiratet, die ich liebte. Aber Moment mal, vielleicht gehen wir das Stück für Stück an.

Um ehrlich zu sein war ich früher prinzipiell gegen Heiratsvorschriften und sowieso gegen ein System, das vor allem cis-heterosexuelle Pärchen strukturell bevorzugt und belohnt – zum Beispiel durch Steuerentlastungen, die nicht für Alleinerziehende oder Unverheiratete gelten, selbst wenn sie Kinder bekommen haben. In meinen Augen war die Institution Ehe ein Konglomerat aus primitiven Regeln. Ein Relikt aus der Vergangenheit, das wenig mit der Gründung einer Familie zu tun hatte und deshalb in einer modernen, pluralen Gesellschaft keine relevante Rolle spielen sollte. Aus all diesen Gründen war ich damals der Ehe eher abgeneigt. Mein Ehepartner hat damals ebenfalls keinen Wert auf Heiraten gelegt. Wir waren Mitte zwanzig und das Heiraten passte nicht zu unserem Selbstbild. Ich denke mittlerweile, dass sich das mit der Zeit sicherlich gewandelt hätte, denn ich verstehe durchaus den Wert der Bindung an eine bestimmte Person und ich kann nachvollziehen, dass Rituale wichtig sind, um diese Bindung nach Innen und Außen zu festigen. Außerdem gibt es wissenschaftliche Belege dafür, dass verheiratete Menschen gesünder und länger leben und so weiter. Aber damals, Mitte zwanzig, fand ich das Konzept Ehe schlicht und ergreifend absurd.

Ende 2005 war ich fast fertig mit meinem Studium, nur die mündlichen Prüfungen fehlten. Die Magisterarbeit hatte ich gerade abgegeben. Einen europäischen Pass besaß ich nicht (was übrigens daran liegt, dass mein Großvater als Sohn einer Italienerin nie einen italienischen Pass bekam, weil bis in die 60er-Jahre nur die Kinder italienischer Männer, aber nicht italienischer Frauen als Italiener:innen anerkannt wurden*). Aus diesem Grund konnte ich nicht ohne Weiteres in Deutschland bleiben: Das Ausländeramt hatte mich darüber informiert, dass ich dafür einen Job brauchte; das Arbeitsamt unterrichtete mich darüber, dass es sich nur um einen Job handeln durfte, für den keine geeigneten Personen in der EU gefunden werden konnten (das sollte durch den Arbeitgeber bescheinigt werden). Darüber hinaus musste ich beweisen, dass ich genügend Kapital besaß, um mich selbst in der Bewerbungsphase zu finanzieren. Diese Voraussetzungen konnte ich nicht erfüllen: Erstens hatte ich Kommunikationswissenschaften studiert, sodass ich für alles und nichts zugleich geeignet war – genauso wie Millionen Konkurrent:innen auf dem EU-Arbeitsmarkt. Zweitens war mein Studium mit einem Stipendium finanziert worden und meine Familie nicht annähernd in der Lage, mich finanziell zu unterstützen. Selbst wenn ich also irgendein Unternehmen davon überzeugen sollte, dass ich in der Lage war, etwas so Außerordentliches zu leisten, dass sie mir dies auf Papier bescheinigten, hatte ich kein Kapital, um die Strecke dahin zu finanzieren.

Mein Fall war aussichtslos, das war mir klar. Und deshalb wollte ich gar nicht erst anfangen, um für ein Bleiberecht in Deutschland zu kämpfen, sondern das Land elegant und selbstbestimmt verlassen. Ich stellte mir das ungefähr so vor: Ich würde (vor dem Studienabschluss) nach Uruguay fliegen, einen Job suchen (und innerhalb von zwei Monaten finden), um dann (mit Jobzusage) nach Deutschland zurückzukehren. Dann würde ich meine mündlichen Prüfungen (exzellent) abschließen, meinen Magistertitel erhalten und Deutschland endgültig verlassen. Das Land würde ein wertvolles Mitglied seiner Gemeinschaft verlieren, ich aber würde als Siegerin aus dieser Situation rauskommen und eine brillante Zukunft in meiner Heimat aufbauen (der Job würde selbstverständlich fantastisch bezahlt werden). Im Nachhinein frage ich mich, wie ich diese Fantasie überhaupt aufrechterhalten konnte. Aber ich weiß es eigentlich. Da gab es diesen Schmerz, den ich spürte, die Niederlage, ausgestoßen zu werden. Die Fremdbestimmung. Ich wollte selbst entscheiden, wo ich bleibe. Diese Fantasie war mein eskapistischer Trost. Mir ging es deshalb auch nicht schlecht mit dieser Vorstellung, eher im Gegenteil.

Dann aber lernte ich die Person kennen, mit der ich mein Leben heute teile, und mein Plan machte keinen Sinn mehr. Wir waren gerade zehn Tage zusammen, als wir gemerkt haben, dass wir ein ziemliches Problem hatten: einfach so zusammen zu sein, das war nicht möglich. Das Ende meiner Zeit in Deutschland war schon festgelegt, ebenfalls mein Flug nach Uruguay ein paar Tage später (um dann den Job zu bekommen und mit der brillanten Zukunft zu beginnen). Ich würde dann nach meinem Aufenthalt noch drei Monate in Deutschland sein, ja, aber nur um zu lernen und um die Prüfungen zu bestehen. Danach musste ich weg. Er wiederum konnte auch nicht mit nach Uruguay, unter anderem weil er gerade mit seiner Ausbildung begann, aber auch, weil er kein Wort Spanisch sprach – außerdem kannte er die Kultur nicht und war auch nicht so experimentierfreudig, was das Reisen betrifft, sodass auch reine Erfahrungslust als Motivation für ein Auswandern in ein unbekanntes südamerikanisches Land ausschied. Ich dagegen war in allen Bereichen in Deutschland eigenmächtig und fühlte mich in der deutschen Gesellschaft zwar nicht immer 100 Prozent wohl, aber damals war ich schon so weit, dass ich verstanden hatte, dass mein Unwohl weniger mit Deutschland an sich und mehr mit Menschen im Allgemeinen zu tun hatte. Mir wurde jedenfalls klar: Nur in Deutschland konnten wir ein gemeinsames Leben führen. Die Asymmetrie, die wir in puncto Fähigkeiten und Wissen respektive unserer Länder bis dahin ausgebildet hatten, war zu groß.

Aber wie konnte ich dieses Problem lösen, ohne in die Falle der Abhängigkeit zu tappen – sprich, ohne zu heiraten? Das administrative Labyrinth zeigte mir diese eine Option als fast einzige Lösung für meinen Fall (eine weitere wäre eine Promotion plus Stipendium gewesen, aber ist das eine gute Idee, wenn Mensch sowieso nicht promovieren möchte und ein Stipendium alles andere als einfach und schnell zu bekommen ist?). Ich stellte mir vor, wie ich ihm die Situation erklärte und ihn bat, mich zu heiraten. Davon bekam ich Kopfschmerzen, mein Puls erhöhte sich und mir wurde schlecht. Alleine die Vorstellung, dass er sich vielleicht fragen könnte, ob ich ihn nicht instrumentalisieren wolle, ob ich vielleicht doch nicht eine materielle Motivation hatte, setzte mir so zu, dass ich davon Abstand nahm, mit ihm in irgendeiner Form über dieses Problem zu sprechen. Dabei war die Zeitkomponente zentral, denn ein paar Tage später sollte ich nach Uruguay fliegen (um den Job zu bekommen … die brillante Zukunft aufzubauen … und so weiter). Wir kannten uns erst seit zehn Tagen. Was sollte ich tun?

Ich kam zu dem Ergebnis, dass nur eine Schneinehe mich, uns, retten konnte. Also fragte ich meinen damaligen besten Freund, ob er mich heiraten würde. Nur so würde ich mit dem Menschen zusammen sein können, den ich liebte: durch das Heiraten würde ich arbeiten dürfen und ein Einkommen haben, ergo finanziell unabhängig sein können. Dadurch würde ich beweisen, dass ich keine materiellen Interessen hatte und die Beziehung wäre symmetrisch, niemand würde für den anderen aufgrund einer administrativen Not haften. Außer mein bester Freund natürlich. Aber dem vertraute ich ja. Er fand diese Argumentation plausibel und sagte “Ja” zu meinem Heiratsantrag. Anschließend präsentierte ich diese Lösung stolz meinem jetzigen Ehemann. Er schaute mich konsterniert an und erwiderte trocken: “Also, wenn du schon mal heiraten möchtest, dann heirate doch zumindest den Richtigen”. Na gut, sagte ich, da hast du auch wieder Recht.

Und so heirateten wir ein paar Monate später. Nicht, weil wir heiraten wollten, sondern weil wir zusammen sein wollten. Eine Scheinehe aus Liebe. Wir wollten keine Ringe, keine Feier, keine soziale Anerkennung, keine zur Deko passende Hochzeitstorte. Wir wollten nicht mal zusammen ziehen, wir wollten keine Steuerentlastung und wir wussten nicht, ob wir je eine Familie gründen wollen oder können würden. Aber wir wollten ein Paar sein, in Freiheit, ohne Abhängigkeiten, in einer symmetrischen Beziehung in einer unsymmetrischen Welt. Wenn man schon das Gefälle zwischen weiß-männlich-deutsch-Muttersprachler versus POC-weiblich-Nicht-EU-Nicht-Muttersprachlerin hatte, dann wollten wir doch zumindest sicherstellen, dass ich bleiben und arbeiten durfte.

Mittlerweile ist es über 15 Jahre her, dass wir diese Entscheidung getroffen haben. Wir sind später zusammen gezogen, wir haben auch eine Familie gegründet, Ringe gibt es nach wie vor nicht. Ich habe später sogar die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen, um auch wählen zu dürfen, das war mir wichtig. Nun bin ich formal anderen deutschen Bürger:innen komplett gleichgestellt und das finde ich großartig. Na gut, Bundeskanzlerin darf ich als nicht-gebürtige-sondern-eingebürgerte-Deutsche doch nicht werden, eine kleine Einschränkung, mit der ich gut leben kann.

Mein Ehepartner und ich, wir haben zwar aus utilitaristischen Gründen geheiratet. Die Ehe aber gründet letztlich in der Liebe zueinander. Somit habe ich keinerlei schlechtes Gewissen. Unsere Ehe war damals eine Krücke, die eine Ungleichheit kitten sollte, für die wir nicht zuständig waren. Kann sein, dass unter anderen Umständen wir später sogar aus eigenem Willen heraus geheiratet hätten, oder dass wir heute nicht mehr zusammen wären, wenn wir nicht geheiratet hätten. Das weiß ich alles nicht. Ich weiß nur, dass es mich wütend macht, wenn Menschen annehmen, ich hätte geheiratet, “um in Deutschland zu bleiben”.

Diese Perspektive reduziert mich und die wichtigste Beziehung, die ich habe sowie diese komplexe Geschichte zu einem einzigen Aspekt, nämlich: die Nützlichkeit. Dabei ist diese Nützlichkeit in meinen Augen nichts, wofür sich jemand schämen müsste, und deshalb bin ich auch doppelt wütend. Denn Menschen, die sich über Scheinehen aufregen, verstehen die Not nicht (oder wollen sie nicht verstehen). Dabei wollen wir alle sein dürfen, ohne dass unsere Existenz hinterfragt wird; wenn eine Person erst dann Ruhe findet, indem sie ein Papierstück über den Akt des Heiratens bekommt, dann spricht das nicht gegen sie, sondern gegen ein System, das so viel Druck ausübt, dass Menschen keine Alternative finden, um einen Platz in einer Gesellschaft zu bekommen. Statt den moralischen Zeigefinger zu erheben oder sie sogar zu diffamieren könnten wir uns als Gesellschaft die Frage stellen, ob wir nicht andere Wege für die Anerkennung der Existenz von Menschen schaffen wollen und können.

Am Ende komme ich immer wieder zur utopischen Vorstellung der Grenzenlosigkeit, und dann wird es richtig schwierig. Viele Menschen rollen mit den Augen, wenn ich das sage. Ich kann das verstehen, ich fand das früher selbst naiv. Aber je älter ich werde, umso eher bin ich davon überzeugt, dass oberflächliche Maßnahmen für Gerechtigkeit und Solidarität nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sind. Ich denke mittlerweile, dass wir die Wurzel der Probleme adressieren sollten, wenn wir Ergebnisse erzielen wollen. Dazu zählt für mich das Konstrukt der Nationen und damit verknüpfte Denk- und Handlungsweisen.

Ich kann den Sinn der nationalen Grenzen im 21. Jahrhundert nicht mehr so richtig nachvollziehen: Ob Klimawandel, Migration und Flucht, Gewalt und Kriege, Pandemien und wandelnden Viren, lernende Algorithmen und ausgeklügelte Beobachtungssysteme, die Gefahr der atomaren Rüstung, die ungleichen Ressourcen, Strukturen und Teilhabe – ich wüsste nicht, wie nationales Denken uns weiterhilft, wenn wir alle gemeinsam mit einem Planeten klar kommen wollen. Im Gegenteil, all diese Probleme scheinen, wenn nicht immer direkt darin begründet, dann zumindest doch nicht durch einen nationalen Ansatz lösbar. Wenn wir eine faire, freie und solidarische Welt wollen, müssen sich Menschen frei bewegen können. Wenn wir die Probleme lösen wollen, die auf uns zukommen, dann müssen wir über nationale Grenzen hinaus denken und handeln.

Bis wir so weit sind, fände ich persönlich eine Steuerreform sinnvoll, die Familien an sich und insbesondere Alleinerziehende finanziell und administrativ besser stellt. Das löst nicht alles (schon gar nicht das Thema Bleiberecht), aber es wäre ein kleiner Schritt in die richtige Richtung.

* Diese Regelung wurde mittlerweile außer Kraft gesetzt. Deshalb kämpfen viele Angehörige von mittlerweile meist verstorbenen Italiener*innen um eine nachträgliche Anerkennung der italienischen Staatsangehörigkeit. So auch Teile meiner eigenen Familie.

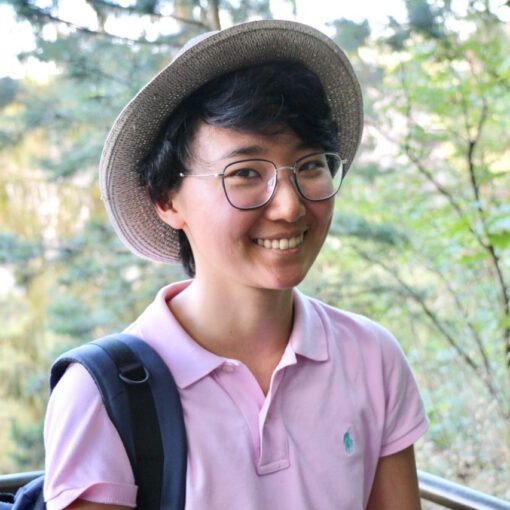

Ximena ist 1979 in Uruguay geboren, ihre Muttersprache ist

Spanisch. Je nach Kontext wird sie mal als weiß, mal als nichtweiß wahrgenommen. Sie kommt aus einer Großfamilie und

ist alleine nach Deutschland migriert, wo sie auch studiert hat.

Die große Vielfalt ihrer Familie empfindet sie als großen

Schatz, der aber auch mit Herausforderungen verknüpft ist.

Sie hat in Deutschland ihre eigene Familie gegründet und

auch ihren Weg im Berufsleben gefunden. In mehreren

Ländern fühlt sie sich sowohl zu Hause, als auch fremd. Das

empfindet sie nicht als Widerspruch. Mit dem Wort Heimat

verknüpft sie vor allem Menschen, die ihr was bedeuten.